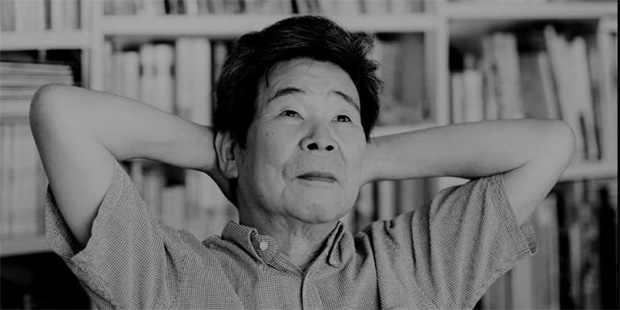

Sobre la figura del tristemente desaparecido Isao Takahata ya se ha escrito largo y tendido desde que tuvimos noticia de su fallecimiento. No creo que un servidor pueda aportar nada más desde un punto de vista histórico y biográfico para reconocer los méritos de uno de los indiscutibles pioneros de la animación mundial, y junto a su amigo y fiel compañero Hayao Miyazaki, sin duda la figura que elevó al anime japonés hacia cotas de popularidad hasta entonces impensables. Fue un referente, una leyenda a la que le gustó caminar entre las sombras, lejos de los focos de atención quizás por esa timidez que albergaba a un niño encerrado en un cuerpo ya avejentado por el cáncer que terminó con su vida y por esos 82 años disfrutados con la alegría de un infante que apenas empieza a vislumbrar la inmensidad de la vida.

Y es que antes de que me diera cuenta que el cine se iba a convertir en una de mis pasiones vitales, yo ya era fan de Takahata a través tanto de mi propia experiencia como la de mi hermana. Ella ya había sido espectadora de dos series que marcarían una época: Heidi y Marco, quizás los dos primeros animes que se convertirían en obras de culto contando con reiteradas reposiciones en aquellos años 80 donde en España solo había dos canales de televisión para elegir. Y ante la insistencia de mi fraternal pariente, fanática sobre todo de Heidi y un poco menos de Marco pues según recuerdo me comentaba que no la gustaba tanto por ser una serie muy triste, yo también fui uno de esos niños que recién llegados a casa después de una interminable jornada escolar, encendía la televisión para seguir las andanzas de estos dos extraños personajes. Extraños porque las tramas que sustentaban ambas epopeyas se alejaban de esa ligereza y superficialidad que suele predominar en los productos que los adultos creen que es mejor ofrecer a los niños. Eran series muy inteligentes, basadas en novelas de cierto éxito, con una mirada eminentemente adulta de la vida, duras en algunos momentos, tristes por tanto, pero igualmente vitalistas y profundamente humanas. Animes que trataban a los niños como seres con personalidad, no como monigotes a los que se les puede servir todo tipo de platos sin atender a la calidad de los ingredientes. Y sin saberlo a partir de entonces ya me convertí en un fanático de Isao Takahata pues ambas series me cautivaron, fundamentalmente Marco y ese mono Amedio que lo acompañaba como una sombra para recordar que siempre hay esperanza en todo viaje emprendido. También Heidi y ese abuelo cascarrabias propietario de un San Bernardo llamado Niebla más vago que ninguno y esa hetedoroxa relación que se establecía entre la huerfanita protagonista y el resto de personajes que engalanaban el relato.

Pasados unos años volví a caer en las redes de Takahata. Ya adolescente, con su Lupin, el ladrón más elegante que se pueda imaginar al que nunca le echaba el guante el inspector Basilio, que creo recordar programaba Tele5 por las tardes, mítica y gamberra serie repleta de humor en la que participaron los más grandes nombres de la animación japonesa liderada por Miyazaki y el propio Takahata. Y finalmente Ana de las Tejas Verdes, otra serie basada en un texto europeo cuya heroína era idolatrada por las chicas de mi instituto aunque a mí nunca acabó de cautivarme, y en mi opinión ya vista su trascendencia con el paso de los años, una serie que reafirmó a Takahata como uno de los mejores retratistas del paso del tiempo y de la vida cotidiana de la animación gracias a esa grafía que se apoyaba en un estilo siempre calmado, minimalista, elegante y contemplativo que permitía al espectador observar las andanzas de los personajes de sus historias con interés a pesar de la ausencia de acción y giros intrigantes.

Tras este punto de inflexión en su carrera, Takahata pasó de los seriales al largometraje con Chie the Brat, otra adaptación de un manga (como Lupin), una de sus obras menos vistas aunque más idolatradas, en parte por su carácter maldito, por sus seguidores gracias al empleo de un humor fresco y en cierto sentido grotesco muy en la línea de Lupin que sería compensado con esa sensibilidad y ternura innata que desprendían los dibujos y subtextos surgidos de su imaginario. Goshu, el violoncelista fue su siguiente largometraje que tuve la suerte de disfrutar hace poco tiempo. Una película sencilla, de escasa una hora de duración, trabajada con un trazo sencillo y artesanal y ornamentada con ese sentido del humor simple y relajado tan del gusto de Takahata.

Ya fundado el Studio Ghibli, Takahata vertió su primera aportación a la empresa con una obra maestra. La película por la que todos le han recordado en estos días. Sí, La tumba de las luciérnagas. Un anime esencial que tuve la oportunidad de visualizar hace muchos años por medio de una cinta de VHS que me prestó un amigo admirador de las producciones lanzadas por Manga Films en la España de los noventa. Una obra que me quebró el corazón y a la que no quise retornar por miedo a volver a padecer sus efectos. Un film adulto y muy maduro tan demoledor como una apisonadora. Lacrimógeno e inolvidable. Pero lo mejor de esta obra maestra es su sencillez. Pues todos esos efectos devastadores los logra sin explotar lo explícito y sin insertar escenas truculentas, sino desde la poesía, el silencio y el recurso de acudir a un mundo onírico e irreal profundamente realista y cotidiano. Un drama que ha sido un referente para toda la animación versada en el Holocausto Nuclear. Bello por su apuesta por reflejar la dureza de la vida cotidiana en el Japón sacudido por la guerra y ese falso patriotismo, pues para Takahata el verdadero patriotismo es el que descansa en el amor desinteresado que se refleja en la relación entre esos dos niños hermanos protagonistas que observarán como el mundo se derrumba a su alrededor (tanto moral como familiarmente) tras conocer el deceso de su madre por los efectos del bombardeo, convirtiendo el relato de supervivencia que alimenta el guion en una epopeya que brinda un poderoso homenaje a la dignidad de los humildes y a la infancia como ese último refugio de humanidad de un mundo despiadado y carente de escrúpulos. Poseedora de un lirismo único, Takahata marcaría un antes y un después con esta magnífica epopeya de animación para adultos escrita desde la mirada infantil.

Su siguiente proyecto sería Recuerdos del ayer otra película maravillosa que ni siquiera fue estrenada en España en los formatos disponibles a fecha de su estreno en 1991. Una obra que ahonda en las obsesiones de Takahata, protagonizada por otra de sus intrépidas heroínas donde de nuevo la mirada se centrará en lo cotidiano, afirmando su gusto por la observación del discurrir de la realidad normal y corriente derivando la trama hacia una percepción intimista de la existencia, rica en matices y sin trampa ni cartón. Quizás podría ser catalogada por ello como una cinta aburrida, pues nada parece alterar el soplo de la brisa ni la rigidez de los árboles que crecen en los caminos, siendo este hecho lo que la convierte en una obra necesaria e imprescindible para conocer la filosofía que marcó la filmografía del autor de La tumba de las luciérnagas. Una obra que ensalza la importancia de la mujer en la sociedad japonesa, muy sobria aunque no por ello apática que encierra en su vientre algunas de esas preguntas vitales que todos nos hemos tenido que plantear en algún momento de nuestro deambular por los caminos que separan la infancia de la madurez.

Dos años después nos encontramos con Pompoko, un dibujo de marcados referentes nipones y con un trazo ideológico que le emparentaba con las obras de su colega Miyazaki en virtud de esa reivindicación al ecologismo y el ancestral y misterioso mundo animal como muralla que chocaba con la bestialidad humana, reflejando ese pesimismo tranquilo que plasmó a lo largo de su trayectoria.

Cinco años después nos encontraríamos con Mis vecinos los Yamada, película rodada en 1999 que sin ser una de sus piezas más redondas si que figura como trascendental en cuanto al cambio en el trazo del dibujo de Takahata. En ella se observa una grafía ancestral de marcada tendencia artesana siendo éste un estilo conceptual que no abandonaría el sensei en sus posteriores proyectos si bien en la misma hallamos de nuevo esa querencia a contemplar la vida cotidiana, en este caso de una familia un poco friki cuyas peripecias, entre esperpénticas, surrealistas y siempre sensibles, conformaron el todo que compone el relato.

Y mi último encuentro con Takahata quizás fue el mejor. Pues El cuento de la princesa Kaguya no solo desprendía ese aroma a despedida que finalmente resultó ser, sino que se elevó como un testamento fílmico de una forma de hacer cine en peligro de extinción, por no decir ya desaparecida. Un obra maestra que resume el alma de su creador. Otra epopeya protagonizada por una heroína a la que la vida le hará enfrentarse a una serie de obstáculos que deben ser salvados con esfuerzo y dignidad, de nuevo reivindicando la fuerza de la mujer en medio del machismo de su sociedad natal. También demoledora y triste, aunque bella en su formato visual. Dibujada con unos trazos marcadamente japoneses que envuelven su halo intimista. Un dibujo que se deforma para alcanzar su forma, experimentando con un cuadro expresionista y muy expresivo que empapa el corazón en esta tragedia que se alza como una de las más grandes obras maestras surgidas en los últimos años.

Esta es mi breve semblanza de uno de los genios del séptimo arte. Un maestro que cultivó su magisterio desde lo cotidiano sin pretender aleccionar ni dejar cátedra en cada una de sus propuestas, siempre filmadas con la serenidad del que conoce con destreza todos los aspectos fundamentales de su gremio. Su cine no se sustentó en la acción ni en la aventura. Tampoco en los efectos perecederos de la sensiblería. Sus guiones fueron protagonizados por héroes de carne y hueso (si se me permite emplear este término en sentido figurado). Niños, en muchas ocasiones, que debían sortear una senda peligrosa debido a lo trágico que emana de la más cruda realidad. Al contrario que Miyazaki a Takahata le atraía más el realismo que la fantasía y lo cotidiano que lo mágico, si bien ambos eran adoradores del amor y la naturaleza. Pues Takahata fue esencialmente un observador del discurrir del tiempo, contemplando como el musgo va creciendo con el paso de las estaciones y la lluvia, sin prisa, con reposo y sosiego. Me encanta echar la vista atrás y recordar como sus regalos nos despertaban el interés sin necesidad de inyectar intrigas ni tensiones desmesuradas, dejando que la fábula fluyera por su curso ordinario. Se nos va un grande. Le echaré de menos. Gracias por todo maestro.

Todo modo de amor al cine.