¿What’s The Frequency Kenneth? (I never understood the frequency)

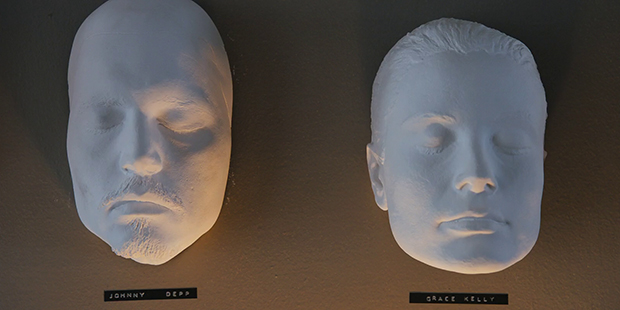

Bienvenidos a Los Angeles 2018. ¿Sí? ¿Seguro? Todo parece indicar que esta es la ciudad y este es nuestro tiempo presente. Sin embargo, estamos en los márgenes, en las afueras de una metrópolis apenas referenciada por sus símbolos más icónicos (con el cartel de Hollywood en primerísimo e irónico lugar) y en un tiempo que sabemos actual por el uso, discretísimo, eso sí, de smartphones. Más allá de eso bien podríamos estar en otro lugar, en otro tiempo. O mejor dicho, Los Angeles se configura como un no-lugar fuera del espacio y del tiempo, como un agujero negro que se traga mitos, referentes e iconos hasta dejarlos convertidos en una sopa ‹pulp› de retazos arquetípicos pasados por el tamiz del sarcasmo y el desencanto.

Sin embargo este espacio confuso parece vibrar con una melodía propia, una vibración que remite a Chandler, Hammett y Ellroy. A expectativas que se pueden cumplir a la vuelta de la esquina, a bajos fondos y relucientes palacios. Un no-lugar que es un crisol de esperanzas, deseos y caprichos. Un espacio donde cada vida puede ser real y al mismo tiempo un elemento más de un decorado hollywoodiense de cartón piedra. Una frecuencia que se capta y se palpa difusamente pero no se acaba de concretar ni de entender, convirtiendo la existencia en una búsqueda continua de objetos de deseo que solo se materializan como tales cuando aparecen físicamente. Los Angeles 2018 podría ser Los Angeles 2047 o también Los Angeles 1995 y lo que tienen en común es que se definen como crisol de un existencialismo difuso.

La búsqueda (You wore our expectations like an armored suit)

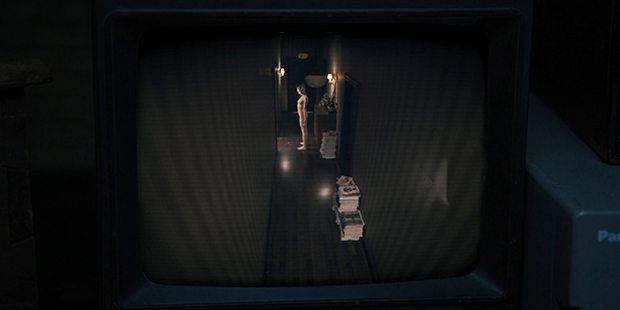

Es una cuestión evidente y exprofeso mostrada, así que el aparato formal desplegado en Under The Silver Lake responde a la necesidad de construir a partir de la referencia como instrumento de interacción juguetona y a la vez sarcástica del argumento. O lo que es lo mismo, las tres capas en las que sucede el film (la ficción propiamente dicha, la metaficción que construye el protagonista, y la metaficción que interactúa a través del operativo formal de la lente de Robert Mitchell con la audiencia) necesitan de un hilo común que pueda ser tan reconocible y directo para el espectador como ajeno e imperceptible para el protagonista de la ficción. Este desconcierto queda reflejado en Sam, personaje (interpretado por Andrew Garfield) que se nos presenta desde el principio como necesitado de encontrar un sentido a su existencia. No se trata tanto del existencialismo a la manera sartriana sino más bien de un impulso interior que le obliga a dirigir su existencia hacia un lugar determinado.

Ya de entrada Sam busca en el vecindario algo con que satisfacer sus necesidades. Su vocación voyeurística parece vinculada a la ociosidad, al divertimento del ‹what the fuck› solo por el ‹LOL›. No obstante la aparición de Sarah, una misteriosa vecina, y su posterior desaparición le dan a Sam un motivo, un objetivo que no es otro que encontrarla en una persecución detectivesca (no en balde el nombre de Sam nos remite a Sam Spade en una versión desastrada y posmoderna del mismo). Es aquí donde el aparato formal se desata en forma Hitchcockiana. La ventana indiscreta y Vértigo conviven tanto en referenciación (una vez más el subrayado irónico en forma de póster) como en la manera en que Robert Mitchell desarrolla este tramo. Desde la forma en que Sarah se presenta, vinculada luminosamente a la aparición de Judy en Vértigo, hasta la persecución automovilística silente, todo grita y remite a un posicionamiento estético que parece filtrar y reinventar el dispositivo del suspense del que hacía gala Sir Alfred.

Sin embargo, la asunción de dicha postura responde a la creación de una sinécdoque de intencionalidad que no es otra que la de crear un gigantesco ‹MacGuffin› sobre el sentido vital de la búsqueda. Esta persecución pues se convierte en una excusa para salpicar aquí y allá con los subtextos cínicos al respecto tanto de la personalidad de Sam como su fusión con un entorno con el cual parece retroalimentarse en una ceremonia de la confusión existencial. No deja de ser palmario cómo Robert Mitchell cierra este tramo precisamente con la tumba de Hitchcock, pero más relevante aún es la mirada de Sam hacia otra de las tumbas de celebridades cinematográficas: la de Wells.

Así el ‹MacGuffin› se funde en Rosebud, en la mitificación de ese objeto de deseo inalcanzable e inexplicable. Efectivamente Sarah es el motor que parece mover a Sam, pero significativamente este interés se acaba no en el momento de encontrarla sino cuando la propia Sarah cuestiona el interés de Sam por ella. «¿Por qué me buscas? Solo me conoces de una noche». Una pregunta sencilla a la que el propio Sam reconoce que no tiene respuesta. Es aquí donde el ‹MacGuffin› se convierte en metarecurso al revelarse directamente como recurso. Sarah es pues una excusa, una cosificación física de la necesidad de buscar algo que dé sentido a la existencia de Sam. Un objetivo que Sam reinicia a posteriori a través de la vecina que había espiado al inicio del film.

Un círculo vital que funciona en bucle y que se resetea a medida que los objetivos autoimpuestos (sea por deseo, por capricho o por imposición subliminal) se agotan y se crean nuevamente. En este sentido la búsqueda en Under The Silver Lake actúa paradójicamente en lo que podríamos denominar un Matrix inverso: hay un elegido que en este caso cree en su ingenuidad que lo es y no es consciente que, de alguna manera, todo individuo también lo es (y por tanto nadie es elegido para nada), una realidad ficticia de la que no se puede “despertar” y una necesidad de reboot continua para el buen funcionamiento del entramado sistémico que se personifica en un personaje representativo del funcionamiento del engranaje.

No disparen al pianista (I’d studied your cartoons, radio, music, TV, movies, magazines)

Esta realidad que se pone delante de nuestros ojos funciona también como gigantesco ‹MacGuffin›: El mundo ofrece miles de posibilidades en forma de comida, sexo, profesiones y ocio. Vías de escape para lo anodino en forma de cultura pop, de películas, de modas que configuran nuestras actitudes o viceversa. Nuevas promesas que esconden (under the Silver Lake) que al final nada sirve para nada, que tales posibilidades no existen sino como parte de una estafa gigantesca, de una broma concebida para que se rían sus creadores invisibles.

Con la aparición de El Compositor (como decíamos un émulo de El Arquitecto en Matrix) se verbaliza de un modo contundente algo que intuíamos pero que no acertábamos a comprender del todo. Aquello con lo que se vibra o se disfruta, toda rebelión que una canción puede provocar forma parte del mismo entramado. Todo es un pastiche, un reciclaje a veces sutil y a veces descarado que permite conectar puntos generacionales, crear falsas expectativas, sentirse individualmente importante al tiempo que parte de un movimiento colectivo identificativo.

Sam, como personaje, es la viva representación de este continuo generacional que sigue anclado en un momento determinado de su existencia creyendo que todo sigue igual mientras el espacio-tiempo evoluciona (que no cambia) a su alrededor. Sam viste, se comporta y tiene gustos de lo que se etiquetó como «Generación X», pero se relaciona mayormente en un entorno ‹millennial›. Vive pues en un estado de choque y confusión provocado por las presuntas diferencias estéticas y generacionales. Sin embargo su presencia, siempre en actitud de sorpresa constante, se asume con naturalidad por sus interlocutores, algo que a su vez retroalimenta su idea de que sigue anclado en ese punto de su pasado donde la realidad se correspondía con sus inquietudes (o falta de ellas) vitales.

Se produce pues una corriente bidireccional donde el mundo simbólico del pasado permanece en pie a través del reconocimiento y el ‹revival› mientras que lo presente vive de un continuo reciclado sobre la percepción generacional del concepto de fugacidad. Efectivamente hay una contraposición entre la permanencia, sea en forma de memoria o de objetos, de la «Generación X» y la comprensión, aunque sea superficial, de la caducidad y reemplazo de los ítems culturales por parte del conglomerado ‹millennial›. No obstante este juego interactivo de mitologías no es más que, precisamente, un juego operado por fuerzas que desconocemos.

El Compositor no es más que otro símbolo, un artefacto situado ahí para poner en orden ese discurso subterráneo que aunque presente no es nunca verbalizado. Su final no deja de ser tan irónico como inútil: morir a manos de una de sus creaciones, a través de la rabia que ese mismo símbolo quiso crear en toda una generación. No obstante esta desaparición no deja de ser a su vez simbólica. El Compositor nos explica el cómo, su modus operandi, pero no explicita en ningún momento cuál es el objetivo de todo ello ni quién está moviendo los hilos de dicho operativo. En este sentido Robert Mitchell nos sitúa en un discurso de ‹product placement›, insertando lo sistémico como ese producto global de consumo que tragamos sin pestañear y del cual ahora nos sentimos satisfechos por conocer su mecanismo. O lo que es lo mismo, el descubrimiento ‹in your face› de que Silver Lake es la metáfora del mundo global del que El Compositor nos enseña su superficie. Pero, ¿qué sigue escondiendo Silver Lake?

La ascension (Tunnel vision from the outsider’s screen)

¿Y si los ricos intercambiaran información que no conocemos a partir de signos ocultos? Esta es la idea que, en un círculo vicioso, retroalimenta la ansiedad social. ¿Es la conspiranoia la que nos hace ver cosas donde no las hay o es precisamente detectar estos símbolos escondidos lo que da gas a la teoría de la conspiración? Como todo en el film de Robert Mitchell, la pregunta se responde ambiguamente mediante el reconocimiento de que hay verdad y mentira en ambas teorías.

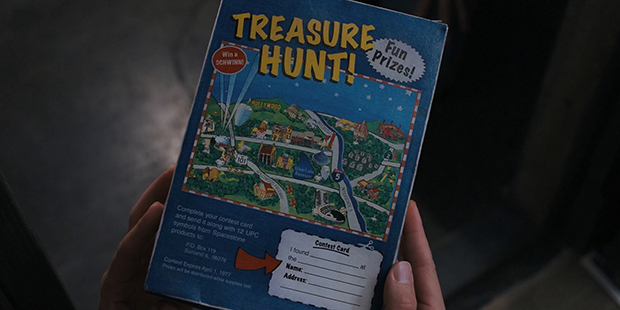

La posibilidad de que exista un suprapoder dominante por encima de la realidad circundante provoca dos clases de sentimientos: por un lado la fascinación por conocer quién y qué está detrás y por otro el miedo a no ser (enteramente) dueño de tu vida. En el caso de Sam vemos que, además, se suma otra clase emoción: el alivio. Para Sam el juego detectivesco, aunque a veces más bien parece un juego de pistas infantil, es, como decíamos anteriormente, un medio para un fin, lo que no impide que lo disfrute y lo tema a partes iguales.

El efecto de este juego no es otro que estrechar el campo de visión, anular la percepción global de la realidad y enmarcarla en túneles visuales cada vez más estrechos. No en vano, cada pista se va enmarcando en espacios cada vez más pequeños y estrechos: desde habitaciones secretas hasta una caja de cereales, pasando por la presencia cada vez mayor de infraestructuras subterráneas, el territorio y a su vez el marco mental del protagonista adquiere los tintes de secretismo y por tanto de llegar a la solución final deseada, relegando los espacios abiertos (otra vez la metáfora de lo superficial vs lo profundo) a meros escaparates cuyo objetivo es distraer de la verdad.

De nuevo se juega con las expectativas, el ‹hype› y la ansiedad de que se está cerca de hallar la respuesta a este gran enigma planteado y, una vez más, al igual que Sam, caemos en la trampa de que tal cosa existe porque, en otro giro sarcástico de la situación, Robert Mitchell plantea otra (no) explicación campo a través. La Ascensión no deja de ser un sermón sectario, un sinsentido que en el fondo vuelve a activar la idea de que la respuesta vuelve a ser escurridiza. Las pistas, los túneles, las desapariciones, la conspiración, el fondo, la forma y las (no) respuestas siguen siendo parte de una misma realidad líquida y ociosa, de una nada que solo sirve para el divertimento disfrazado o no de trascendencia.

Al final, la tunelación mental solo sirve para participar en un suicidio colectivo bipolarizado: para algunos, como Sam, es la muerte de cierta ilusión, el fin del objetivo y la necesidad de buscar otro con que llenar (distraerse) la existencia. Para otros es el fin de la existencia en sí misma, sublimando el vacío en una orgía nihilista, esta vez sí plenamente consciente de la acción-reacción que la ha provocado. Como meros animales instintivos moviéndose por impulsos físicos, sexuales o alimenticios en un proceso de imbecilización multidisciplinar vendida como una arquitectura del deseo, de la posesión. Una tunelación intelectual hacia la sociedad de la cultura ‹kleenex›.

El reino animal (Withdrawal in disgust is not the same as apathy)

Sexo, fiestas, objetos, deseos, impulsos, comida, droga. ¿Hedonismo? ¿O quizás una animalización refinada del ser humano? En todo caso es difícil detectar en ninguno de los personajes alguna característica que sea verdaderamente humana. Más bien se trata de un baile de máscaras que ocultan el verdadero rostro tras de ellas: el de la conversión del ser humano global en una jauría teledirigida cual perro de Pavlov hacia aquello que se vende como necesario y/o deseable. Una carrera a un punto de fuga que no es tal, sino más bien un control de avituallamiento para la siguiente carrera.

Claro está que en esta ley de la jungla imperante existe un orden (otra vez) subterráneo. Perros, mofetas, un búho y un loro. Elementos que parecen secundarios pero que juegan un rol importante (o quizás meramente como ‹Macguffin› dentro del ‹Macguffin›) en cuanto a simbología se refiere. De hecho, este microcosmos animal parece representar a menor escala el mundo humano. El perro como acompañante fiel masacrado sin piedad por un asesino traumatizado nos recuerda a cómo las personas somos borradas laboralmente o socialmente por el sistema en cuanto dejamos de ser útiles. No en vano la única ocasión en la que Sam da una versión negativa sobre los perros tiene su reflejo en la opinión vertida sobre los ‹homeless› a los cuales califica de parásitos exigiendo una parte del pastel social que se les ha negado. Las mofetas, por otro lado, parecen representar el sistema en sí mismo. Presentes continuamente en palabra pero en un fuera de campo continuo solo aparecen fugazmente para, literalmente, mearse en Sam. Algo que puede interpretarse como humillante, y al mismo tiempo como una forma de marca que hace de Sam prisionero del sistema, incapaz de desprenderse, por más que se esfuerce (lave), de quitarse el hedor. El búho, por su parte no aparece como tal, sino como mixtura. La mujer búho se presenta como mero instrumento de venganza, de castigo sobre todos aquellos que han ido más allá de lo que debieran en el intento de descubrir los entresijos del engranaje sistémico. Un elemento pues que bajo la apariencia de leyenda urbana no es más que puro instrumento al servicio del poder (oculto).

Quizás el enigma mejor guardado, el secreto más profundo de lo que esconde Silver Lake se encuentre en la figura del loro. ¿Qué dice? ¿Cuál es el sentido de su ininteligible frase? ¿Acaso es algo relevante o es parte del juego del sin sentido como materia troncal? Robert Mitchell se cuida muy mucho de desvelarnos la respuesta a dicho misterio, pero tomemos en consideración ciertos detalles al respecto. El loro vive en una jaula dorada, parloteando, como sorprendido u ofendido por lo que ve aunque esté más allá de su comprensión. Mimado y consentido por su propietaria, es tanto elemento receptor de cariño como una molestia o motivo de chiste para los extraños. ¿No recuerda esto a alguien? Efectivamente el loro no es más que la versión animal de Sam, atrapado en un mundo que desconoce y dependiendo siempre del juego empático interrelacional. La reacción de Sam continua ante aquello que le sorprende es quizás la respuesta a lo que el loro parlotea entre irónico y enfadado. Sí, un sonoro ‹holy fuck› como única y contundente respuesta a todo.

Under the Silver Lake (You said that irony was the shackles of youth)

Posiblemente David Robert Mitchell ha filmado una de las películas más mastodónticas, ambiciosas y relevantes de lo que llevamos de siglo. Cierto es que toda esta voluntad de generar espacios de debate y de interpelación al espectador ocasionan, como no podría ser de otra manera, una cierta irregularidad y descompensación en cuanto a tempos, ritmos y cohesión. Sin embargo nos atrevemos a aventurar que estos “defectos”, por así llamarlos, también forman parte de la minuciosa planificación llevada a cabo por el director. Al fin y al cabo Under The Silver Lake habla, a través de su arquitectura multicapa y multireferencial, de las irregularidades, protuberancias y rugosidades de esta era en la que vivimos. El juego propuesto, de alguna manera, permite operar entre distintos niveles de comprensión. Desde quedarse en la superficie cristalina del lago (y admirar su belleza) hasta la tentación de sumergirnos en sus aguas oscuras y turbulentas y sentirnos tan asfixiados como desorientados por la abrumadora catarata expositiva de símbolos, (des)mitificaciones e ironías contemporáneas.

Under The Silver Lake viene a ser una suerte de Ready Player One bien gestionada donde se sustituye la dinámica de la referencialidad volcada a cubos por un juego de pistas donde la inteligencia en la detección se solapa sarcásticamente con la imposibilidad inconsciente del protagonista de reconocer el artificio simbólico en el que vive. Por otro lado la visión de la recuperación nostálgica de una era feliz que plasmaba Spielberg se descompone aquí en pequeños ‹set-pieces› conceptuales (cuadros, señales, música) que operan por sí solos como instrumentos de banalidad, caos y confusión. Claro ejemplo de ello lo encontramos en una secuencia, de apariencia anodina, donde la revelación de la fugacidad del ‹hype› se refleja en la velocidad con que la música pop entra y sale de escena al mismo tiempo que los coches en los que está sonando hasta el punto en que es tal la concentración de entradas y salidas que lo que queda no es más que ruido irreconocible.

Asistimos pues a una deconstrucción articulada a golpe de bisturí fina y precisa que puede ser interpretada como una gran broma, un chiste que contar acerca de la posmodernidad pero que, tras su apariencia de cierta intelectualización inofensiva, descubre a degüello y con una mala leche tan contundente como bien disimulada lo que verdaderamente esconde Silver Lake, que no es otra cosa que algo que podríamos llamar nihilismo vitalista o directamente una existencia tan vacía que solo puede ser vivida a través de los mitos y espejos de los otros.