Según reza una famosa frase pronunciada por el ínclito Jean-Luc Godard… el cine comenzó con D.W. Griffith y murió con Abbas Kiarostami. Y es que este cineasta persa, abanderado de la fiebre por el cine iraní que se propagó como una pandemia de arte cinematográfico en occidente allá por finales de los años ochenta y a lo largo de toda la década de los noventa (también llamada por algunos como el decenio del cine iraní) del pasado siglo, es sin duda uno de los autores con mayor aceptación crítica y popular aún hoy en nuestros días y sin duda un nombre clave, guste su cine en mayor o menor medida, para entender la renovación de los arquetipos del lenguaje cinematográfico surgidos en la segunda mitad del siglo XX. He de confesar que pertenezco al ala hater de Kiarostami. Su cine literalmente, salvo honrosas y majestuosas excepciones como ¿Dónde está la casa de mi amigo?, que considero una de las piezas esenciales del cine de los ochenta, me aburre y casi nunca logra engatusarme como sí lo consiguen otros grandes cineastas con querencia, al igual que Kiarostami, a reflejar el lado humanista, neorrealista y trascendental de la existencia. Se suele definir al cine de Kiarostami como una fuente pura de concepción del arte iraní, reflejando en sus piezas los problemas, achaques y también algunas virtudes (si bien estas últimas más en el plano del individuo y la autoreflexión que en el del colectivo) de la sociedad a la que pertenece el autor, con una clara evocación de denuncia no enmarcada únicamente en el ámbito de la política como creo que erróneamente se reduce en ocasiones al cine del persa, con objeto de dar fe a sus coetáneos y a las generaciones futuras de la idiosincrasia dominante en el país asiático, antes y después de la revolución de los Ayatolás.

Quizás el aspecto que más me choca del cine de Kiarostami sea su obsesión por emplear los modelos de la jerga documentalista en un intento de reinventar los finos trazos que separan la ficción de la realidad más colindante. Este punto, que para un servidor atasca el flujo natural de las epopeyas trazadas por el autor asiático en sus cintas más aclamadas, me resulta algo cargante, fundamentalmente por el hecho de mezclar un batiburrillo de dogmas de narrativa cinematográfica que no siempre casan a la perfección, como ese apetito por sublimar los paradigmas de la Nouvelle Vague más iconoclasta con los estrictos mandamientos del neorrealismo de trinchera que no siempre ha otorgado buenos resultados, a pesar de sus buenas intenciones, al cine realizado por el artista iraní.

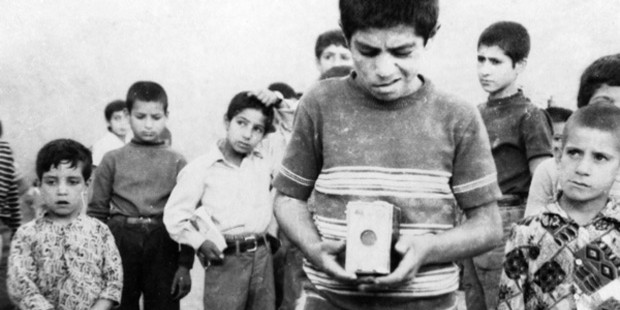

En este sentido, pero en este caso -según mi humilde opinion- si que muy bien resuelto, se desenvuelve la magnífica El viajero, sin duda una de las mejores obras del director de El viento nos llevará. Kiarostami ofrece un bello poema que relata los sueños e inquietudes de Qasem, un adolescente obsesionado por el fútbol quien ostenta como único objetivo acudir al partido que enfrentará a su selección con otro combinado nacional. Kiarostami radiografía, empleando las técnicas neorrealistas de finales de los años cuarenta, las supersticiones que habitan en las pequeñas poblaciones rurales del Irán profundo, dejando que sea la mirada inocente y adolescente de Qasem el caudal a través del cual discurre la trama descrita en el film. Así, la cámara de Kiarostami perseguirá el caminar del pequeño Qasem desde su humilde hogar hasta su llegada a Teherán con un sentido ascético carente de ornamentos escénicos, otorgando así al film un aura fidedigna que parece absorber la realidad más cercana. En este sentido el cineasta persa logrará esbozar una atmósfera contaminada por la ausencia de libertad imperante en el Irán de aquella época (y desgraciadamente aún vigente en nuestros días). Una realidad que demolerá cualquier signo de rebeldía esbozado por esos entes soberanos (los niños) que tratan en vano zafarse de esas rígidas cadenas que entorpecen su rutina diaria.

La película se apoya en la sencillez, y por tanto en la huida de toda pretensión por demostrar el dominio de la técnica cinematográfica más experimental desde el punto de vista visual, para hipnotizar al espectador merced a unas imágenes poseedoras de una soterrada cotidianidad que irradian, como el reflejo de un espejo, el sabor de la vida plasmando con total naturalidad las ansias libertarias de unos personajes que desprenden simpatía y ternura. Sin duda magníficos son los planos filmados en el interior del funesto colegio al que acude Qasem, secuencias que evocan a esa obra cumbre de la Nouvelle Vague que es Los cuatrocientos golpes. Y es que no solo existen analogías entre estas dos obras en las secuencias mencionadas, sino que los paralelismos que emparentan estas dos películas son evidentes asimismo en el sentido de ligar el perfil del pequeño Qasem con el espíritu del Antoine Doinel interpretado por el Jean-Pierre Léaud.

Kiarostami plasmó en unos escasos setenta minutos de metraje esas barreras existentes entre el universo adulto y el cosmos infantil. La pasión que desprende esa recurrente dicotomía fue forjada con maestría y sinceridad por un Kiarostami en estado de gracia. A través de una mirada aún no conquistada por la tristeza y el desamor. Con una mirada libre de la que brota el deseo de apresar nuestros sueños por imposibles que éstos parezcan. Mediante una mirada tenaz, valerosa y quizás algo ingenua que enarbola la felicidad por bandera dejando de lado la ausencia de afecto y cariño exteriorizada por esos adultos que deambulan cual cuerpos sin alma por los terrenos de una vida que parece carecer de sentido.

El partido de fútbol asumirá pues la imagen de ese oasis inaccesible que el inocente adolescente tratará de alcanzar a pesar de las dificultades que encuentra en su camino. Conforme se desarrolla el discurrir de la fábula Kiarostami derrotará la narrativa de ficción empleada en el arranque hacia un firmamento claramente documental en el que se atisba los escasos medios económicos, si bien majestuosos en cuanto a lo artístico, con los que contó el persa para construir su obra. El autor de El sabor de las cerezas regaló al espectador unas inolvidables y eternas secuencias—como las del viaje en autobús de Qasem con dirección a Teherán o el azaroso deambular del pequeño entre los viandantes capitalinos fotografiado por el persa al más puro estilo de los reportajes con cámara oculta, con el claro objeto de captar la esencia naturalista del contexto— repletas de magia. Y es que como le sucedía al pipiolo Antoine, Qasem tocará con los dedos el cielo que anhelaba habitar tan sólo por un instante, siendo derrotado por el cansancio y las piedras que el entorno impone en sus aspiraciones. De este modo, El viajero emerge como uno de los más inspirados poemas del cine iraní, capaz de reflejar de una manera maravillosa la lucha emprendida por los ciudadanos más inocentes para vencer la esclavitud que impera en una sociedad carente de libertad. Sin duda un hermoso canto que permite creer en la consecución de esas pequeñas utopías cotidianas.

Todo modo de amor al cine.