Louis Malle no participó en las protestas del 68. Es más, se mantuvo alejado de todos los acontecimientos de aquellos días convulsos que han pasado a la Historia como el “mayo francés”. Tan alejado como de sus coetáneos compañeros de la ‹Nouvelle Vague› (movimiento al que jamás se adhirió); los “jóvenes turcos” que con Godard a la cabeza tan activamente participaron en aquel intento de asalto a los cielos.

También podría decirse que, a pesar de una carrera con películas más que notables, su perfil como realizador no se ajusta a la definición canónica de “autor”: demasiados vaivenes temáticos —aunque una clara voluntad de revisar la historia reciente de Francia en algunos de sus films—, una obra realizada a ambos lados del Atlántico en dos ámbitos muy diferentes de producción, ecléctico en las formas (según él para buscar el mejor envoltorio a sus narrativas) o directamente un defensor de la cámara invisible; «Yo tengo que borrarme, ponerme al servicio de la historia, encontrarle al objetivo el ángulo y la distancia adecuada para hacer más creíbles y vivos los personajes», llegó a afirmar.

Sin embargo, probablemente sea su independencia el rasgo más característico de este cineasta que llegó a firmar películas que ya forman parte de la historia del cine francés y americano: su debut en la ficción en 1957, Ascensor para el cadalso, con una vibrante partitura original de Miles Davis (tras ganar la Palma de Oro en Cannes y el Oscar al mejor documental con El mundo del silencio codirigido un par de años antes con Jacques-Yves Cousteau), el polémico, en su día, acercamiento al incesto que fue El soplo al corazón (1971), Lacombe Lucien (1979), aproximación al colaboracionismo francés que produjo mucho escozor en la república o el melancólico canto a la decadencia que es Atlantic City (1980). En su segunda etapa europea todavía le quedaban por realizar dos de las películas consideradas en la cumbre de su carrera, la magnífica Adiós muchachos (1987) y Herida (1992), un gran éxito internacional.

Y en medio de estas dos… Milou en mayo (1990).

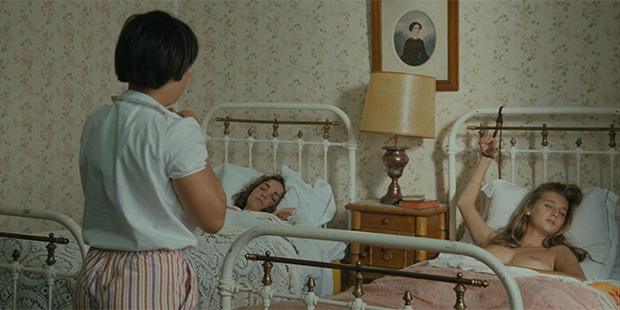

También (casi) en la mitad de este quincuagésimo aniversario y entre la repulsa y el amor a aquellos tiempos y la clase social que retrata, Malle vuelve la mirada veinte años después a “Mayo del 68” con la historia de los Vieuzac, un grupo de burgueses diletantes reunidos en su mansión familiar en el campo para despedir a la matriarca fallecida. Poniendo otra vez distancia —temporal y espacial— el realizador los aísla durante días en su eterna primavera puesta en peligro por el telón de fondo de las protestas, que entran en el relato con la voz en off de las crónicas radiofónicas. Su mirada burlona, pero llena de humanidad, sobre este microcosmos está apuntalada por satíricos diálogos de un guion firmado por Jean Claude Carriere, colaborador de Buñuel, que construye una atmósfera —surrealista y no exenta de derivas fantásticas— tan identificable en el autor de El ángel exterminador (1962). Pero aquí el humor negro se combina con aromas de Renoir (que planea en las fragancias de la sensual secuencia del almuerzo en el campo); y los enredos amorosos, que parecen anticipar la apertura sexual, remiten a la comedia romántica y el ambiente libertino de aquella finca donde se desarrolla La regla del juego (1939), otra sátira sobre clases sociales y una irónica cita para un tiempo que buscaba construir un nuevo mundo de felicidad sin imposiciones ni reglas.

Socarrón y subversivo, Malle dirige un atinado elenco —donde sobresalen Michel Piccoli, Miou-Miou y Dominique Blanc (César a la mejor actriz secundaria)— para crear prototipos reconocibles a los que dota de gran carga simbólica. Entre la servidumbre, el intelectual revolucionario, los egoístas industriales, la hija avariciosa o el proletario camionero, destaca el infantil Milou, ahora huérfano tras la muerte de su madre/patria como representación de esa sociedad que se aferra al pasado y sus raíces, incapaz de crecer y asumir responsabilidades en su mundo a punto de extinguirse.

¿O no?. Porque en ese eterno debate entre utopías y logros reales, no hace falta acudir a Lampedusa para que aflore la sensación de que todo ese crisol de ideas para un futuro mejor se diluyó «como lágrimas en la lluvia».