Manila en las garras de la ciudad es considerada por la crítica internacional como la mejor película de la historia del cine filipino. Un cine, el filipino, que gracias a las recientes aportaciones de nombres tan destacados como Brillante Mendoza o Lav Díaz se ha situado en la órbita indiscutible de los circuitos de los Festivales Internacionales de cine. Lino Brocka es sin duda el autor clásico más aclamado del cine originario de este país asiático. Forjado en las trincheras del melodrama social —de hecho las obras más aclamadas de Brillante Mendoza beben claramente de la concepción y puesta en escena del maestro Lino Brocka—, Manila en las garras de la ciudad constituyó una rareza dentro de su filmografía debido tanto a la crudeza de sus imágenes como sobre todo a la desgarradora historia, muy influenciada por el movimiento neorrealista más demoledor, que nutre el discurrir del argumento.

Así, a través de una historia en principio muy trillada en el universo del melodrama romántico —la de un joven pescador llamado Julio que arribará desde su pueblo a la ciudad de Manila para buscar a su antiguo amor Ligaya quien tuvo que abandonar su población natal para aceptar una oferta de trabajo dispensada por una misteriosa mujer que la promete un trabajo como empleada doméstica de una rica familia— Brocka edificó un relato duro que no deja títere con cabeza con aspiraciones de trascender en un documento gráfico y realista acerca de las míseras condiciones de vida que padecieron los emigrantes llegados de las zonas rurales a esa voraz e inhumana gran ciudad filipina habitada por toda una galería de personajes despreciables y carentes de todo símbolo de piedad.

Y es en esta derivada fatalista donde Manila en las garras de la ciudad se eleva como una de las películas más perturbadoras e hirientes producidas en la magnética y valiente década de los setenta. Ya desde los primeros fotogramas, Brocka deja claras sus intenciones de denuncia. En este sentido, el cineasta filipino fotografía sin censura la miseria presente en los arrabales de la ciudad, mostrando en primer plano a vagabundos, limpiabotas, borrachos y prostitutas deambulando por las atestadas calles de la capital con una mirada documental. Estas primeras imágenes urbanas, captadas en un desolador blanco y negro, darán paso a la imagen —con un color pálido y lúgubre que pinta el todo que conforma la película— del protagonista del film: un desorientado pescador (Julio) totalmente perdido en la marabunta que constituye la gran ciudad.

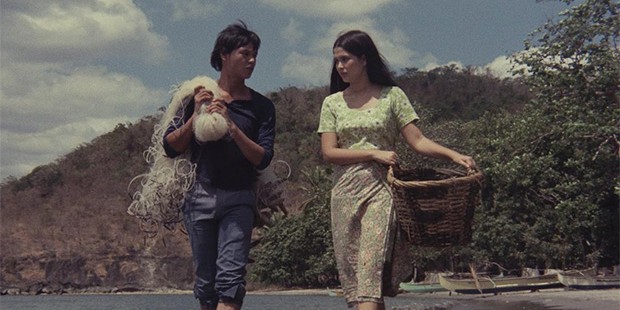

Con unas tomas cenitales que recuerdan a esos planos urbanos made in Nouvelle Vague donde la improvisación y realidad se daban la mano, Julio arribará a la Calle Misericordia —sin duda un malvado guiño insertado por Brocka— donde se erige un prostíbulo regentado por un inmigrante chino y al que el ingenuo pescador parece haber llegado tras una ardua investigación. Poco a poco Brocka irá dando pistas al espectador sobre el perfil del protagonista. Así, a través de pequeños flash back que rememoran los recuerdos de Julio en su pueblo natal, descubriremos que detrás del rostro de nuestro héroe se halla un atormentado e idealista muchacho que abandonó su trabajo como pescador para tratar de localizar a su novia Ligaya, una adolescente que decidió emprender la aventura urbana aceptando un falso empleo como limpiadora ofrecido por una vil empleadora, pero que realmente caerá en una red de prostitución y engaño.

Brocka se apoya para hilar el argumento principal en una historia de búsqueda y redención, para derretir esta línea hacia un auténtico viaje a los infiernos presentes en las grandes ciudades del sudeste asiático devoradas por el vicio, la corrupción y el capitalismo más destructor de humanismo. Así, Manila en las garras de la ciudad supone una nueva interpretación de la historia tejida por John Ford en su Centauros del desierto que posteriormente adaptarían Paul Schrader en Taxi Driver y Hardcore y Sam Shepard en Paris Texas en relación a vertebrar alrededor de una fábula de exploración emprendida por un ser querido para rescatar a un familiar atrapado en un círculo de trata de blancas y traiciones, una epopeya de tintes homéricos protagonizada por unos seres atormentados por el pasado que buscan una redención personal en medio de una jungla despiadada arbitrada a través de parajes hostiles incompatibles con la quietud y tranquilidad.

De este modo, Brocka sigue una línea desesperanzadora, haciendo partícipe al espectador del desamparo y desasosiego que persigue a Julio. Así, observaremos como Julio entra a trabajar como albañil en una obra sufriendo las inclemencias que conllevan la explotación laboral así como las decisiones de un inmoral capataz para el que sus trabajadores no representan más que mercancías con las que jugar para maximizar sus propios beneficios. En el trabajo en la obra, Julio conocerá a toda una serie de personajes de distinto pelaje que instruirán al inocente emigrante de los peligros y oportunidades presentes en la ciudad. Sin embargo, cuando Julio es despedido sin causa objetiva de su trabajo, el joven mancebo deberá sobrevivir en medio de un ambiente adverso e irrespirable vendiendo su cuerpo como chapero tras coincidir con un joven prostituto que acogerá a Julio en su casa introduciéndole en el mundillo de la prostitución masculina.

Pero los diversos avatares que irá atravesando nuestro particular Ulises en su viaje a través de los infernales laberintos que articulan la columna vertebral de la urbe de Manila, no desviarán la atención principal de la trama, esta es, la búsqueda emprendida por Julio para localizar y rescatar de las garras de la ciudad a su novia Ligaya, una joven que finalmente descubriremos que arribó a la ciudad para trabajar en una red de prostitución controlada por un inmigrante chino que la tomó como su concubina personal al sentirse totalmente fascinado por la belleza virginal de la cándida novia de Julio.

De este modo, Manila en las garras de la ciudad combina con gran acierto esa huida marcada por la obsesión de un Julio que no dejará nada en el tintero para alcanzar su objetivo inicial, con la radiografía de los ambientes taciturnos y perversos que deberá atravesar el protagonista para merecer su propósito. En este sentido, Brocka desbroza los enfermizos suburbios de Manila con una mirada conscientemente parcial, difundiendo la crudeza del ambiente sin ningún tipo de tapujos, narrando pues la basura —no solo presente en los vertederos reales a los que acude Julio para ganarse la vida— y los despojos destapados por una ciudad carente de humanidad habitada por unos seres despreciables ansiosos, cual parásitos, por absorber la sangre de las inocentes víctimas que caen en sus pérfidas trampas. Las imágenes captadas por Brocka no ansían embaucar al espectador con falsos cantos de sirena. Al contrario. El cineasta filipino opta por moldear su criatura mediante una fotografía sucia de coloridos fríos y nocturnos —resaltando unos espléndidos planos de talante documental rodados cámara en mano mientras los actores caminan por las calles y avenidas de la ciudad entremezclados con la población natural— que exalta el carácter achacoso de una sociedad demolida por una alarmante falta de valores y totalmente conquistada por tanto por la avaricia, la ruindad y la adoración a ese nuevo ídolo sectario que es el dinero.

No puedo olvidarme del espléndido elenco de actores que engalana el resultado final del film gracias a unas actuaciones exentas de artificios, basadas en el poder de fascinación más apegado a la realidad con la que los intérpretes dotan sus respectivos roles. Especialmente atinada resulta la interpretación de Bembol Roco como ese bondadoso Julio al que los diferentes obstáculos con los que debe luchar para localizar a su tierna dama convertirán en un paria derrotado por el destino. Su mirada recorrerá un camino que arranca en una inicial piedad para desembocar en el cansancio que las inmundicias e indignidades padecidas insuflan en sus penetrantes ojos. Un viaje en el que Julio será consciente de que ya nada volverá a ser igual. Todo ha cambiado. Su paraíso soñado por tanto no fue más que una quimera. Y es que el reencuentro de Julio con su ansiada presa exhibirá que la supervivencia en la ciudad es incompatible con la bondad, y por tanto, cualquier habitante de la urbe deberá transformarse en un monstruo demoledor de almas para poder respirar el escaso oxígeno que a duras penas puede asomar entre la nube de contaminación y azufre que flota en la atmósfera.

La cinta convierte al fatalismo en su principal seña de identidad. Brocka diseñó el éxodo emprendido por Julio como un trayecto a ninguna parte donde no hay cabida para la esperanza en un futuro dichoso para sus protagonistas. Así, son los aspectos más escabrosos y violentos —expuestos mediante una violencia implícita y latente, sólo manifestada a cuenta gotas a través de unas impactantes y valientes secuencias de explosión criminal— los puntos de referencia adoptados por un cineasta que hizo gala de su pericia narrativa y de denuncia social edificando uno de los mayores monumentos de cine hiperrealista nacidos en el lejano oriente en la visceral y rupturista década de los setenta.

Todo modo de amor al cine.