Alex Rogen agota sus últimos años como estudiante de instituto con la esperanza de poder ir a una gran universidad para convertirse en un buen astrónomo. Pero las obligaciones como ayudante de mantenimiento para las caravanas y hogares prefabricados en la colina que habita, unidas a su economía de supervivencia y una novia con pocas ambiciones de prosperidad, serán obstáculos para su vida soñada. Al menos hasta que llega una nueva máquina recreativa al bar de la urbanización: la Starfighter, casi un cofre del tesoro para el joven.

Es curioso que un film como Ready Player One suponga un bombardeo de iconos populares extraídos de la década de los ochenta, la mayor parte provenientes del cine de ciencia ficción, la televisión, del cómic, la música pop y algo del vestuario por entonces, incluso con guiños a los setenta como los de Fiebre del sábado noche. Tal vez fuera cuestión de licencias o permisos que permitían sacar algunos personajes, vehículos, monstruos o canciones, y no otras. Porque por allí circulan motos de Tron, Akira, dinosaurios, King Kong, Godzilla, juegos de consola, el DeLorean de Doc y Marty McFly, algún superhéroe y muchos avatares más. Aunque del coche fúnebre de Centauri —el mentor de Alex—, las naves estelares de ataques o sujetos como el clon Beta del protagonista de Starfighter no haya ni rastro en el largometraje de Steven Spielberg.

Más allá de conjeturas promocionales, se evitan también las acusaciones de cierto plagio que sería más adecuado lanzar a Ernest Cline, el autor de la novela en la que se basa el largometraje de Spielberg, responsable de todas esas referencias que llenan la historia. Porque está claro que cuando Alex Rogen se evada de la frustrante realidad que lo rodea en la película de 1984, gracias a una moneda de veinticinco centavos y su habilidad innata para manejar el joystick en la nueva máquina recreativa de marcianitos, no existe mucha diferencia con ese mundo virtual llamado Oasis, en el que se sumerge Wade junto a su avatar Parzival en Ready Player One, unos treinta años después, para salir de un presente contaminado, con un futuro incierto y de aspecto ruinoso.

Con ese punto de partida comienzan las coincidencias de base de ambos largos, ampliadas por ese androide que sustituye a Rogen en la Tierra mientras éste viaja al espacio, algo similar al avatar con que se presenta Wade en la red, en el megajuego Oasis. Sumadas, por supuesto, algunas alusiones a sus flirteos con una chica o los compañeros de aventura con los que comparte peligros en las dos películas. Aunque lo cierto es que Ready Player One despliega una sucesión de saqueos argumentales en su trama que remiten a una gran cantidad de films de género o de culto, tantos que esta alternativa se podrían estar tratando otros títulos como eXistenZ, Guerreros del sol, Exploradores, Un viaje alucinante al fondo de la mente, Sueños eléctricos y el último ya, Ben X, para no seguir abundando en las citas.

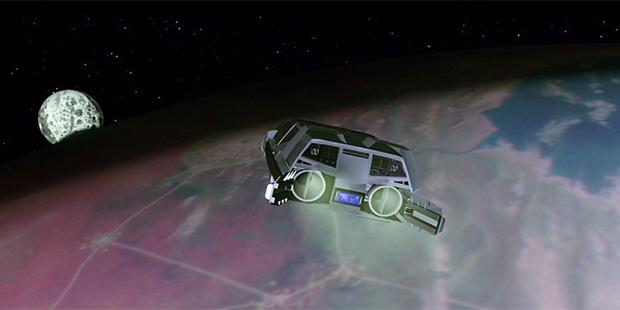

Starfighter: La aventura comienza es la traducción graciosa, casi acertada, de The Last Starfighter, el último Starfighter del título norteamericano, un encabezado que remite mejor al tono legendario de la trama, en apariencia, frente al premonitorio envoltorio de Ready Player One, un título práctico a efectos de los siguientes Player Two, Three y posteriores. En los ochenta el enfoque era para una aventura única con posibilidades de alguna continuación, según funcionara en la taquilla, en el caso del film de Castle. Mientras que el antiguo rey Midas de Hollywood ya presenta una producción programada como futura saga. Tal vez la producción por parte de la desaparecida Lorimar Film Entertainment, una compañía más volcada en ficción televisiva, que financió varios títulos cinematográficos destacables, entre 1970 y 1990. Uno de ellos fue este, el segundo dirigido por Nick Castle, un cineasta de los de segunda división del cine fantástico, con profesionalidad para sacar adelante un producto comercial usando la tercera parte de presupuesto que contemporáneos como Joe Dante, John Landis, James Cameron y otras estrellas del sillón de realizador de la época. Porque el resultado final en pantalla se veía más limitado en cuestión monetaria pero con la soltura suficiente para dar el acabado de un gran estudio. En este caso concreto los quince millones de dólares invertidos tal vez fueran muchos para unos efectos especiales generados por ordenador en batallas espaciales y naves siderales, imágenes entrañables pero que resisten mal el paso del tiempo, por muy avanzados que fueran entonces. Son unos efectos digitales primitivos que resultan coherentes al tratarse de una aventura que se origina por un juego de salones recreativos, pero que resultan inferiores a los tradicionales de explosiones, sonido, iluminación y maquillaje con los que funcionan mejor otras secuencias del film, como la auto reparación del androide Beta.

Nick Castle es un director que maneja mejor la trama humana que la extraterrestre, se le ve más cómodo en la resolución de las escenas que suceden en la urbanización precaria de la colina, bautizada como Starlight y marcada por una gran señal en forma de estrella fugaz. Acierta asimismo en las relaciones intergeneracionales de un grupo variopinto de habitantes que parecen sacados de una película de Frank Capra. En esas es en las que el metraje discurre con mayor fluidez. También las secuencias de acción en las que intervienen los extraterrestres Centauri o Grig, interpretados por los veteranos Robert Preston y Dan O´Herlihy, momentos que presentan situaciones humorísticas con buenos diálogos. En contra tiene pésimas elecciones como los actores de veinticinco años que superan en diez la edad de sus personajes, algo impropio por mucha ciencia ficción que le añadamos; o la planificación de las secuencias de acción, a las que les sobra inmovilidad y les falta épica —algo en lo que si se nota la ventaja del universo Lucas o el empleo del scope por parte de maestros como John Carpenter—. Quizás lo más destacable o rompedor sea la manera de cerrar la película, con un final feliz y poco convencional en su capacidad de eludir un presente conformista, una más de las razones por las que supera a la última de Spielberg.

En esencia permanecen varias virtudes tras la revisión de Starfighter, con esa sensación de desenfado juvenil. Las ganas de que el público se divierta. Una falta de pretenciosidad desde el instante en que los protagonistas se internan dentro del mundo fantástico, sin necesidad de tratados mitológicos, explicaciones científicas ni reglas escritas por frikis o fanáticos, para que comience la aventura. Las mismas razones por las que hoy es un film simpático, casi olvidado, fuera de esas obras canónicas de la década representada por Michael Jackson o Los Goonies que, de todas formas, han servido como inspiración reconocida o simplemente aprovechada sin agradecimientos por otros cazarrecompensas. Porque de ser una obra famosa el más afortunado habría sido Craig Safan, el compositor de la banda sonora musical y cuatro canciones interpretadas por Clif Magness, entre otros, temas pop que ni los nostálgicos con hombreras recuerdan ya.