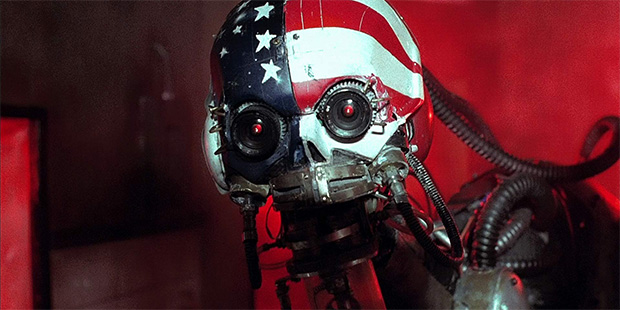

La penetrante y áspera voz de un conocido comentarista radiofónico, Angry Bob, se funde con un paraje cuyo aspecto post-apocalíptico se deduce a través de un sencillo síntoma: el color. Pero de todo ello, nada se establece como indicativo de qué ha llevado a un mundo tan distinto al nuestro a esa situación. Conocemos, en definitiva, el estado, pero no un causante que podría llevarnos a ubicar Hardware en cualquiera de los escenarios posibles anteriores a ese intenso bermellón que contonea desde el horizonte hasta los rincones más oscuros de un taller clandestino de compraventa cualquiera. Una (in)evolución que, sin embargo, no parece establecida por los siempre ingenuos errores que han llevado al ser humano a enfrentarse con la incansable búsqueda de una inteligencia artificial que nos permita llegar a otro nivel, deparándonos así un futuro aciago. En Hardware, el mayor enemigo del hombre —o de la mujer, en este caso— se traza en un ambiente que sugiere haber moldeado los seres que lo habitan a su imagen y semejanza: desde cínicos enanos comerciantes hasta vecinos babosos y obsesivos cuya simple presencia se antoja más inestable que cualquier otra cosa. Pero en Hardware, como en todo el cine de Stanley, la percepción e iniciativa del espectador nunca fueron buenos compañeros, y es que el cineasta de origen sudafricano no hace sino recorrer un trayecto en busca de sus inquietudes, intereses y fallas, como si sus trabajos no fueran más que un mero objeto para exponer aquello que es en esencia Richard Stanley.

No entendamos, no obstante, la percepción de esa esencia como el enésimo egotrip armado por y para deleite de su autor: todo lo contrario, si a algo obedece precisamente Hardware es a encontrarse en un tono distendido que fluctúa y retoza más en una serie B que ni es, ni pretende ser, que a armar uno de esos objetos cuyas pretensiones rebasan con mucho las posibilidades de la propuesta inicial. Así, el escenario compuesto por Stanley, teñido de rojos, salpicado por una compleja relación y enturbiada por los seres que, de tanto en tanto, frecuentan ese microcosmos, sirve como superficie para dar a conocer un cine en el que no se sostienen los límites. El talento visual y las composiciones del cineasta se anexionan a un libreto repleto de aristas, cuyo valor central reside en sustentar un “todo por el todo” sin que esa esencia de la que hablaba se resienta ni, mucho menos, Hardware se sumerja en un terreno del que sea imposible salir, pues el modo de abordar en todo momento situaciones que bordean un germen más alucinado y fuera de sí, y giros donde el delirio se expone como una de las características centrales del relato, no hacen sino perfeccionar el estilo y tono de una obra única.

Las constantes e inquietudes ya no del cine, sino del universo y psique de Richard Stanley, quedan reflejadas de este modo en un film donde el caos, lo apocalíptico, se fijan tan pronto en sus estampas monocromáticas, como en la definición de un libreto con mucha más cohesión y sentido de lo que podría dar a entender la trama en un sentido más superficial. La anexión de humano y máquina —algo que se sugiere ya a través de los complementos de sus personajes, como el brazo del novio de la protagonista, y termina disparándose en esa tronada conclusión donde ella establece el contacto menos esperado— fijada a través de la carne —esa escena de la ducha— y de lo místico, chamánico —no falta en el cine de Stanley un espacio para esas “artes”— no hace sino abrir nuevos caminos y advertir, sin necesidad de ataviarse en torno a un discurso crítico, que al fin y al cabo, e incluso en nuestro post-apocalipsis, el ser humano está destinado a encontrar su espejo en un alma que tan pronto puede ser espiritual, como artificial.

Larga vida a la nueva carne.