En el género documental hay cineastas que buscan la verdad, el núcleo de sus documentos con verdadero ahínco, lleguen de manera natural o artificial a ese fondo. En otros casos los documentalistas prefieren abarcar el mayor tiempo posible en la vida de la persona cuya biografía tratan de abordar, con gran número de entrevistas y visitas a localizaciones que tengan que ver con el personaje estudiado. En el caso de documentales generacionales, de un acontecimiento histórico reciente o que todavía puede ser relatado por gente viva, se trata de editar abundantes intervenciones de un amplio grupo de testigos. Además de estas corrientes, hay otro estilo que no se encuadra en ninguna de ellas, y uno de sus mayores artífices es Gianfranco Rosi.

El director italiano, cuya filmografía realizada hasta la actualidad se circunscribe de manera exclusiva en el documental, no practica ninguna de aquellas tendencias citadas, ni otras de un estilo más dinámico, cercano a una ficción realista, o manipulada por el mismo director cuando se erige tanto en portavoz como guía delante de la cámara. Sin menospreciar cualquier forma de acercarse a un género cada vez más rico, superior en muchos casos al resto de la producción cinematográfica, Rosi es un autor que desaparece para darle todo el espacio a las personas que son objeto de su estudio, un aspecto favorable para los verdaderos protagonistas.

El año 2010 viajó a México para grabar a un sicario de los cárteles de la droga, un asesino retirado, dispuesto a contar su experiencia durante veinte años como asalariado de la delincuencia organizada. Desde su adolescencia hasta la madurez, protegido por su condición de policía corrupto en numerosas ocasiones. El sicario: Room 164 es el resultado de cinco jornadas de grabación con este hombre, una semana llena de sinceridad, horror y datos vertidos con la frialdad de eufemismos, tales como levantar a alguien para referirse de manera suavizada a hechos tan graves como el secuestro y el homicidio. El largometraje es breve, reposado en la exposición de los hechos, pero intenso a lo largo de sus setenta y cinco minutos. Resulta muy complicado empatizar con una persona que, a pesar de su arrepentimiento y valentía para declarar sus actos, carga a sus espaldas, solo o ayudado por cómplices, con una cantidad importante de muertes.

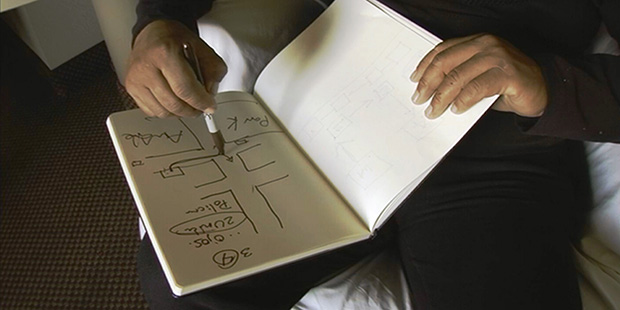

Después de varios planos de situación que parten de uno general de la ciudad de Juárez, hasta situarnos en el hotel de la entrevista y dentro de la habitación número 164. La misma en la que se cometieron varias de las atrocidades mencionadas. El ex-sicario se cubre la cabeza con un pañuelo negro de rejilla, con cierta ritualidad afectada, como si fuera un actor del teatro kabuki japonés maquillándose antes de salir a escena. El testimonio que relata a partir de entonces, tiene algo de convención escénica, sin ser forzada ni fingida. Sin embargo, gran parte del atractivo de la propuesta es la capacidad de sugestión del protagonista, el tono de su voz, casi recitado sin ser artificial, una voz que logra mantener la atención de los espectadores igual que si fuera un intérprete profesional. Es primordial la puesta en escena, compuesta por planos medios, cortos, detalles y algunos generales, dentro del reducido espacio del dormitorio y aseo contiguo. Encuadres de duración breve que, sumados, no llegarán al centenar, una relación numérica escasa pero suficiente, que indica la cadencia rítmica. Montados al corte en su totalidad, salvo varios encadenados a negro veloces, en el primer tercio del film. Y algunos planos generales de la ciudad, más imágenes exteriores en el desarrollo. Pero todo el interés, toda la fuerza de la película está contenida en el testimonio del personaje, con la energía que desprende la expresión gestual de su cuerpo y sus manos sobre todo. Con ese apoyo continuo en la escritura de números, siglas de fuerzas de seguridad como el FBI, la DEA, partidos judiciales y otros organismos. Los dibujos simples pero icónicos de mapas, vehículos y monigotes. Sin embargo se echa en falta la total exclusión del nombre de las víctimas u otras personas afectadas, o implicadas en los delitos, rasgos que harían humana a la bestia.

El terror, por lo tanto, no se encuentra solo en la narración superficial de las torturas, palizas y culminación de sus misiones, sino en la normalización de esos métodos. Él no habla de violaciones en el caso de una mujer secuestrada, sino de varios ultrajes. Tampoco habla de asesinar, sino de cumplir órdenes, encargos o como ya se escrito antes, una misión. Este vocabulario especializado, esta jerga, además de la justificación de sus actos porque en el caso de los ajusticiados, eran personas adultas que tenían deudas con sus jefes. Ese automatismo, esa ausencia de piedad, es la que profundiza en las raíces de un mal endémico en una sociedad, por desgracia ya corrupta, en gran parte de sus estamentos públicos del país mexicano.

Gianfranco Rosi deja que sea la voz del protagonista la que relata todo, sin más reducción que la lógica, la temporal, la necesidad de resumir muchas horas de conversación en el metraje final. Apoyado en el guión por el periodista Charles Bowden, escritor de un artículo sobre el mismo sicario, el cineasta mantiene el equilibrio en este documento inquietante, sabio en el tratamiento de un drama delicado, lejos de la redención a la que aspira su protagonista.